En Bourgogne, deux modèles de préservation s’opposent : celui, institutionnel et labellisé Unesco des « Climats du vignoble », et celui, dissident et autogéré, du Quartier libre des Lentillères. Cette proximité spatiale met en lumière deux façons contrastées de faire territoire et d’habiter l’environnement.

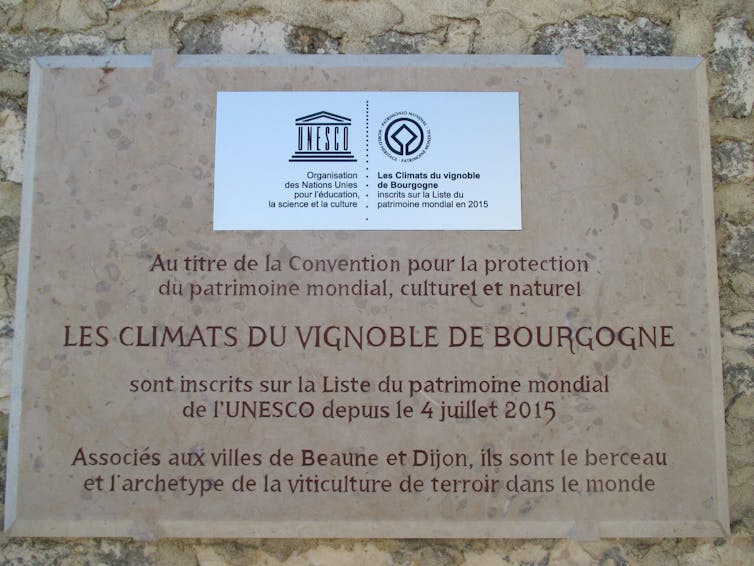

Il y a dix ans, le 4 juillet 2015, les « Climats du vignoble de Bourgogne » ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Ces parcelles viticoles, délimitées et hiérarchisées, sont reconnues comme un « paysage culturel exemplaire », fruit d’un long travail de mobilisation d’acteurs institutionnels, scientifiques et économiques.

L’objectif était de construire un récit légitime autour d’un héritage viticole, valorisé pour son lien au terroir et à la hiérarchie des crus, et renforcer l’image d’excellence et le rayonnement international de la Bourgogne. À l’inverse, à Dijon, le Quartier libre des Lentillères incarne une préservation non labellisée, fondée sur les usages, sur la résistance et sur l’expérimentation sociale.

Ces deux formes de préservation incarnent des visions opposées du territoire : l’une inscrit la mémoire dans les logiques de valorisation économique et d’excellence territoriale, l’autre dans des pratiques militantes hostiles à un projet urbain. Cette opposition agit comme un révélateur – et parfois un levier, des tensions écologiques, sociales et politiques qui traversent nos façons de faire territoire.

Un récit patrimonial qui valorise la stabilité

L’inscription à l’Unesco repose sur une narration historique soigneusement construite, rigoureuse dans sa forme, mais orientée dans ses choix. Le dossier de candidature des « Climats du vignoble de Bourgogne » présente l’histoire locale comme une relation continue, harmonieuse entre l’humain et la terre, depuis les moines cisterciens du Moyen Âge jusqu’aux grandes maisons de négoce du XIXe siècle. Ce récit patrimonial valorise la stabilité, la transmission et l’excellence, en gommant les ruptures historiques ou les enjeux de pouvoir qui ont jalonné la fabrique de ce paysage viticole.

Le dossier de candidature tend à lisser les conflits sociaux liés au foncier et minimise l’impact écologique réel, comme l’usage controversé de produits phytosanitaires ou l’empreinte carbone liée à la mondialisation. Il reste en grande partie silencieux sur les travailleuses et travailleurs agricoles, tâcherons, saisonniers, qui ont pourtant façonné le territoire au quotidien. Ce récit, que Roland Barthes qualifierait de « mythe contemporain », transforme des faits historiques complexes et enchevêtrés en un récit stabilisé, apparemment évident, qui élude en grande partie les rapports de pouvoir ou les ruptures sociales.

Wikicommons, CC BY

L’inscription sur la liste du patrimoine mondial ne se limite pas à la transmission culturelle : elle participe activement à l’aménagement du territoire, structurant la mémoire et l’oubli comme leviers politique et économique. Paysages, architectures, savoir-faire deviennent des actifs valorisés dans « une économie de l’enrichissement ». Selon cette logique, la patrimonialisation dessine des identités territoriales et (re)définit un rapport à l’environnement.

Cette reconnaissance positionne le territoire et son ordre social sur la scène nationale et internationale, en lui conférant une valeur symbolique forte, dans une histoire perçue comme authentique. Cela renforce l’attractivité du site entre Beaune et Dijon, en combinant légitimité culturelle et intérêt économique, notamment dans les secteurs du tourisme, de l’agriculture et de la promotion territoriale. Le dossier de candidature précise d’ailleurs que l’un des objectifs est de « maintenir et développer l’activité touristique sur des bases qualitatives », en attirant un tourisme culturel à fort pouvoir d’achat, notamment international.

Une friche maraîchère où s’expérimente une autre manière de « faire territoire »

À l’opposé des dispositifs institutionnels de patrimonialisation, le Quartier libre des Lentillères donne à voir une autre manière de « faire territoire ».

Cette friche maraîchère de 9 hectares, située au sud de Dijon, est occupée par un collectif hétérogène d’habitants, de militants écologistes, d’artistes et de jardiniers, engagés depuis 2010 dans la défense des terres cultivables et l’expérimentation de modes de vie autonomes, en résistance à un projet d’aménagement urbain. On y cultive des légumes, mais aussi des formes de vie alternatives : cantine collective, boulangerie artisanale, autoconstruction, marché à prix libres.

Il ne s’agit pas d’un patrimoine officiellement reconnu, mais d’un cadre de vie structuré par les usages, par le soin quotidien et par l’investissement collectif. La gouvernance y est horizontale, organisée autour d’assemblées. La terre est pensée comme un commun, c’est-à-dire un espace partagé, non appropriable individuellement, et entretenu par ses usagers.

Ce modèle entre en contradiction directe avec les logiques de l’aménagement urbain porté par la métropole, qui prévoit la création d’un écoquartier à cet endroit. Ce conflit cristallise deux visions de la durabilité : technicisée d’un côté, militante de l’autre.

Cette expérience, bien qu’inventive, repose sur un imaginaire politique fort et sur un équilibre fragile. Même dans un mouvement dissident, les divergences internes émergent face aux décisions sur l’avenir du lieu ou aux menaces d’expulsion. Les habitants du Quartier libre des Lentillères n’ont aucun titre de propriété, leurs installations restent précaires et les tentatives de régularisation, souvent perçues négativement par le collectif, suscitent la crainte d’une perte d’autonomie, d’une marchandisation voire d’une normalisation du lieu.

Des tensions entre marchandisation et dissidence ?

La tension entre les deux expériences n’oppose pas seulement l’illégal à l’officiel, mais deux épistémologies de la valeur : valeur d’échange (produit, rente, label) contre valeur d’usage (habiter, cultiver, partager). L’un universalise et monumentalise, l’autre contextualise et s’auto-institue.

Avec les « Climats », on valorise le passé, la tradition, mais on parle moins de l’augmentation du foncier agricole, qui ne permet pas toujours les usages alternatifs. Les projets culturels et patrimoniaux, souvent animés d’intentions louables, participent de cette mise à distance des formes de vie qui échappent au cadre.

Comme le rappelle l’historien états-unien David Lowenthal, tout patrimoine est sélection du passé et donc oubli d’autres histoires. En valorisant un patrimoine consensuel, cette sélection laisse souvent dans l’ombre les formes plus conflictuelles.

Le Quartier libre des Lentillères pose aussi une question vive : peut-on faire patrimoine autrement, sans exclure les récits dissidents ? Peut-on intégrer la lutte comme forme légitime de fabrique du territoire ?

Derrière cette opposition se joue l’avenir de nos milieux de vie : le patrimoine doit-il être une ressource pour l’économie de l’enrichissement, ou un levier pour la justice spatiale et l’expérimentation sociale ? Plutôt que de trancher, il s’agit d’ouvrir un débat : non pas entre le bon et le mauvais, mais entre différentes manières de construire du commun. Entre reconnaissance et usage, entre protection et invention, se dessine un champ de tension entre marchandisation et dissidence.

Dans un monde où les ressources s’épuisent, les lieux comme les Lentillères rappellent que la mémoire est aussi une lutte : pour habiter autrement, pour faire mémoire autrement. Le patrimoine, s’il veut être vivant, ne peut ignorer ces conflits. Il doit s’y exposer, les accueillir et, parfois, s’y transformer.

Alain Chenevez, Maître de conférences HDR en sociologie de la culture et du patrimoine, Département Denis Diderot, laboratoire LIR3S (UMR 7366), Université Bourgogne Europe

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

Image à la Une : Shutterstock, CC BY-SA